La pensée pratique de Gramsci

Courte introduction à la philosophie de la praxis

« Qu’est-ce que la philosophie ? Une activité purement réceptive ou tout au plus ordinatrice, ou bien une activité absolument créative ? » (Cahier 11, Gramsci). Dans quelle mesure la philosophie peut-elle se traduire pratiquement, comment peut-elle très concrètement engranger l’activité réformatrice, révolutionnaire, mettre en mouvement les hommes ?

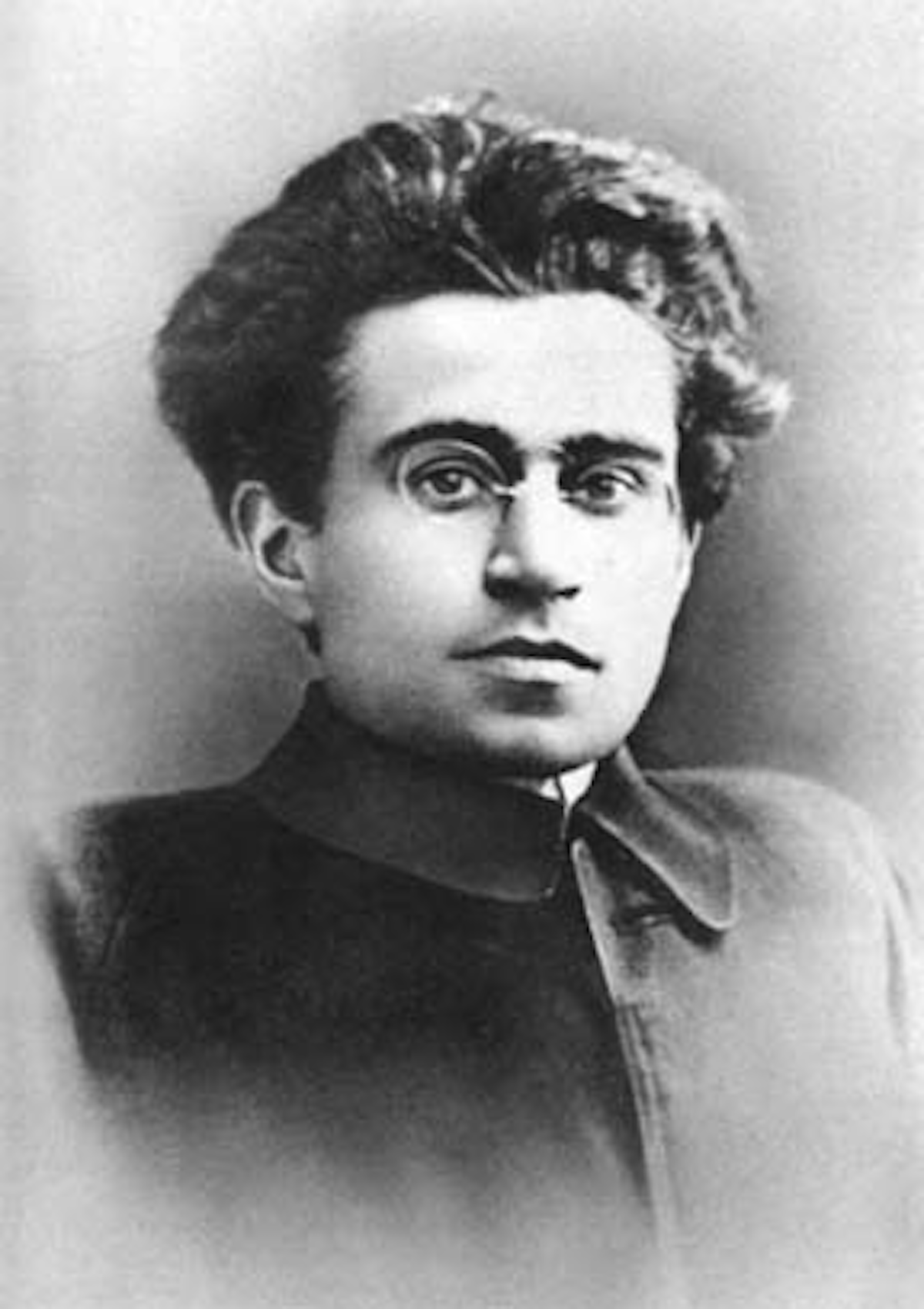

Antonio Gramsci (1891-1937)Pratique et théorie, une histoire d’amour

Antonio Gramsci (1891-1937), philosophe italien, propose une relecture de l’œuvre de Marx et répond de manière précise, forte et rationnelle à ces questionnements. L’idée essentielle de Gramsci consiste, en premier lieu, à repenser l’action pratique comme indissociablement liée à la théorie. Inversement, la philosophie ne pourra, selon lui, se réduire à de vaines spéculations intellectuelles, fantasmagoriques et dénuées d’ancrage tangible dans la réalité pratique et quotidienne. Gramsci pense avant tout le lien entre pratique et théorie comme une intimité dialectique : la théorie informe la pratique et inversement. Pour lui, rien ne peut rendre l’existence plus sensée que de mettre en accord pensée et pratique, de fonder une unité concrète entre une conception de la vie, du monde (Weltanschauung) et la pratique que cette conception initie et guide. Il ne peut donc être plus en accord avec les propos que tient Marx dans ses Thèses sur Feuerbach (1845) : « C’est dans la pratique qu’il faut que l’homme prouve la vérité. » La rationalité de notre volonté de transformation est prouvée par le fait qu’elle devient une « culture, un « bon sens », une conception du monde » (Cahier 11, Gramsci). La confirmation pratique d’un discours ou système philosophique compte autant qu’une vérité objective et réelle à laquelle il nous faut nous soumettre. Notons que la thèse de Gramsci n’est pas un pragmatisme relativiste qui confondrait l’incarnation d’une vérité et la dépendance à une réalité devenue juge et intouchable. Il n’est pas étonnant de voir Gramsci adresser une critique corrosive à certains « marxistes » qui tentent, jusqu’à la Première Guerre Mondiale, de réduire le marxisme à un simple déterminisme, à l’unique étude d’une infrastructure économique, supprimant l’action humaine. Gramsci rend évidemment compte d’une réalité économique et sociale déterminant des idéologies culturelles, politiques et religieuses (cette théorie des deux niveaux constitue en somme la base de l’analyse marxiste), mais cette analyse infrastructurale n’implique aucun fatalisme paresseux. Point de « nécessitarisme grossier » (Introduction à Antonio Gramsci, George Hoare & Nathan Sperber); le secret d’une analyse théorique (marxiste) puissante sera certes la pleine conscience de nos déterminations mais, selon Gramsci, une telle analyse ne pourra pourtant pas se targuer d’être vraie ou fausse, tant qu’elle ne se sera pas confirmée en pratique. « Philosophie et politique poussent donc sur un même terreau : celui de la vie sociale dans sa réalité la plus élémentaire. L’action politique ne saurait se réaliser sans philosophie, et vice versa. » (ibid.).

« Philosophie de la praxis », étymologie et implications politiques

« La philosophie de la praxis », expression très affectionnée par Gramsci, mérite un éclaircissement. La raison en est qu’elle traduit l’unité passionnelle théorico-pratique évoquée à l’instant. Qu’appelle-t-on « praxis » ? Il s’agit, à l’origine, d’un terme grec (πρᾶξις : « action ») dont une des premières occurrences en tant que concept peut être attribuée à Aristote. La praxis désigne alors l’action en tant que fin, se suffisant à elle-même, par opposition à la poïésis, désignant l’action ayant sa fin dans l’objet produit. Ainsi que nous l’avons évoqué, la philosophie marxiste réhabilite la praxis en un sens légèrement dérivé : celle-ci désigne désormais « l’activité critico-pratique » de l’homme, soit une activité pratique informée par une critique globale du monde. Paradoxe intéressant, « si la philosophie de la praxis est, elle aussi, une expression des contradictions historiques, et qu’elle en est même l’expression la plus complète parce que consciente, cela signifie qu’elle est, elle aussi, liée à la « nécessité » et non à la « liberté », qui n’existe pas et ne peut encore exister historiquement » (Cahier 11, Gramsci). Gramsci semble ici opposer et faire se succéder nécessité et liberté, conformément aux dichotomies philosophiques traditionnelles. Cependant, l’usage de guillemets nuance : nous pourrions comprendre le propos gramscien plus dialectiquement ; liberté et nécessité sont en réalité indissociables. La liberté existe, mais elle implique une longue et permanente étude de nos déterminations, jusqu’à pouvoir nous prendre nous-même, êtres historiques ancrés dans notre présent, comme objets d’étude, comme éléments de contradiction. De plus, ainsi que nous l’avons vu, Gramsci refuse tout matérialisme absolu mais, symétriquement, rejette également tout idéalisme absolu. Entre matérialisme et idéalisme, il propose une « « praxis située » [Tosel, 2009] qui envisage l’unité dialectique de la société (comme bloc historique) et de l’activité critico-pratique de l’homme (comme praxis) » (Introduction à Antonio Gramsci). Est appelé « bloc historique » (blocco storico) l’unité formée par la réalité économique, relative à la production matérielle, et la réalité idéelle, relative à la production immatérielle, se nourrissant l’une de l’autre. « Si l’environnement est « l’éducateur » de l’homme, alors il est aussi vrai que l’éducateur peut être « éduqué » à son tour » (Ibid.). Sublime formule, qui amène à point nommé une idée centrale : la philosophie de la praxis s’avère être avant tout philosophie de l’histoire, et « le philosophe est et ne peut être que le politique, c’est-à-dire l’homme actif qui modifie le milieu, en entendant par milieu l’ensemble des rapports dont l’individu est partie prenante. » (Ibid.) Quoi de plus excitant ?